コレクション: こどもの日

こどもの日こと、端午の節句とは?五月人形以外に何を準備すべき?

今回は初夏の行事、端午の節句についてご説明いたします。

◆端午の節句とは

端午の節句は5月5日に、男の子の健やかな成長を祝う行事です。

菖蒲やよもぎを軒に吊したり、菖蒲湯に浸かったりすることで無病息災を願ったため、「菖蒲(しょうぶ)の節句」とも言われます。

◆端午の節句の由来

中国の楚からはじまり、日本の「五月忌み(さつきいみ)」という風習と結びついたものと考えられています。

五月忌みは女性の節句でしたが、鎌倉時代頃から、「菖蒲」が武勇を重んじるという意味を持つ「尚武」と同じ読みであることや、菖蒲の葉が剣に似ていることから、男の子の節句とされるようになりました。

◆端午の節句の風習

端午の節句には、鎧や兜、刀、武者人形や金太郎などを模した五月人形を飾り、鯉のぼりを立てます。

また、初節句にはちまきを、2年目以降は柏餅を食べるという風習があります。

鎧には身を守るという意味が、鯉のぼりには立身出世の願いが、柏餅には家系が絶えず続くという意味が込められています。

特に初節句は、ゴールデンウィークの最中ということもあり、親族総出で祝うことも多いようです。鎧兜は昔は祖父や父といった男性が飾っていましたが、今は特にこだわる必要もないようです。

飾りの準備は4月中旬頃までに行い、5月5日の当日または前日に親族や知人を招き、縁起のいい料理でもてなします。

-

人形町志乃多寿司總本店 志乃多のいなりあげ

通常価格 ¥411通常価格単価 / あたり -

秋色庵大坂家 秋色最中(ハートの焼印:5個入)

通常価格 ¥1,100通常価格単価 / あたり -

人形町志乃多寿司總本店 ちらし寿司の素

通常価格 ¥864通常価格単価 / あたり -

人形町志乃多寿司總本店 志乃多の煮かんぴょう

通常価格 ¥381通常価格単価 / あたり -

いせ辰 江戸犬張子七番

通常価格 ¥17,600通常価格単価 / あたり -

いせ辰 江戸犬張子六番

通常価格 ¥19,800通常価格単価 / あたり -

いせ辰 江戸犬張子五番

通常価格 ¥24,200通常価格単価 / あたり -

【完売御礼】いせ辰 手ぬぐい 江戸犬張子 其の一

通常価格 ¥1,650通常価格単価 / あたり -

いせ辰 江戸犬張子一番

通常価格 ¥49,500通常価格単価 / あたり -

いせ辰 壁掛け犬張子

通常価格 ¥2,420通常価格単価 / あたり -

いせ辰 江戸犬張子三番

通常価格 ¥38,500通常価格単価 / あたり -

【完売御礼】いせ辰 手ぬぐい 江戸犬張子 其の二

通常価格 ¥1,650通常価格単価 / あたり -

いせ辰 うちわ江戸柄 大判 犬張子

通常価格 ¥3,850通常価格単価 / あたり -

いせ辰 江戸犬張子八番

通常価格 ¥14,300通常価格単価 / あたり -

秋色庵大坂家 秋色最中(ハートの焼印:10個入)

通常価格 ¥1,800通常価格単価 / あたり -

いせ辰 壁掛け犬張子 黒

通常価格 ¥2,750通常価格単価 / あたり -

今朝 松阪牛A5ロース肉すき焼具材セット2人前 冷蔵 黒化粧箱入り

通常価格 ¥23,760通常価格単価 / あたり -

売り切れ

売り切れ【在庫切れ】いせ辰 江戸犬張子末広

通常価格 ¥33,000通常価格単価 / あたり -

いせ辰 江戸犬張子力犬素張り

通常価格 ¥6,600通常価格単価 / あたり -

黒江屋 子供用 木製 漆塗 スプーン すぷーん どうぶつえん

通常価格 ¥3,080通常価格単価 / あたり -

いせ辰 人形祝儀袋 犬張子

通常価格 ¥880通常価格単価 / あたり -

吉徳 犬張子 ざるかぶり

通常価格 ¥2,750通常価格単価 / あたり -

今朝 すき焼用 松阪牛5ロース肉2人前(360g)冷凍 黒化粧箱入り

通常価格 ¥21,600通常価格単価 / あたり -

吉徳 ゴールデンレトリバー Sサイズ

通常価格 ¥3,960通常価格単価 / あたり -

いせ辰 江戸犬張子力犬

通常価格 ¥6,050通常価格単価 / あたり -

【在庫切れ】吉徳 幸福大熊猫 シンフー・パンダ L

通常価格 ¥5,500通常価格単価 / あたり -

黒江屋 子供用 木製 漆塗 お箸 おはし おはな

通常価格 ¥1,980通常価格単価 / あたり -

黒江屋 子供用 木製 漆塗お椀 こわん どうぶつえん

通常価格 ¥6,050通常価格単価 / あたり -

黒江屋 子供用 木製 漆塗お椀 こぼーる どうぶつえん

通常価格 ¥5,720通常価格単価 / あたり -

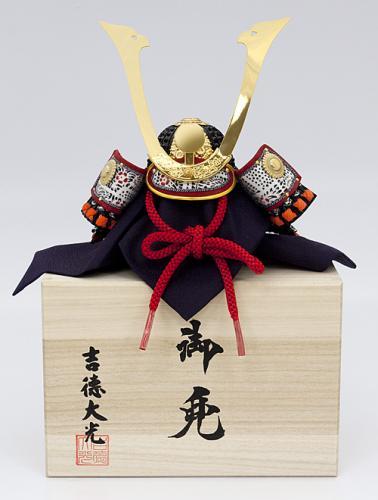

吉徳 特製小型兜(桐箱入り)「大鍬形」11号 114672

通常価格 ¥19,800通常価格単価 / あたり -

吉徳 特製小型兜(桐箱入り)「長鍬形」11号 114671

通常価格 ¥19,800通常価格単価 / あたり -

山本海苔店 はろうきてぃ海苔ちっぷす2缶セット(うめ・ツナマヨ)

通常価格 ¥1,728通常価格単価 / あたり -

黒江屋 子供用食器 こぼん くるま

通常価格 ¥6,050通常価格単価 / あたり -

黒江屋 子供用食器 すぷーん くるま

通常価格 ¥3,080通常価格単価 / あたり